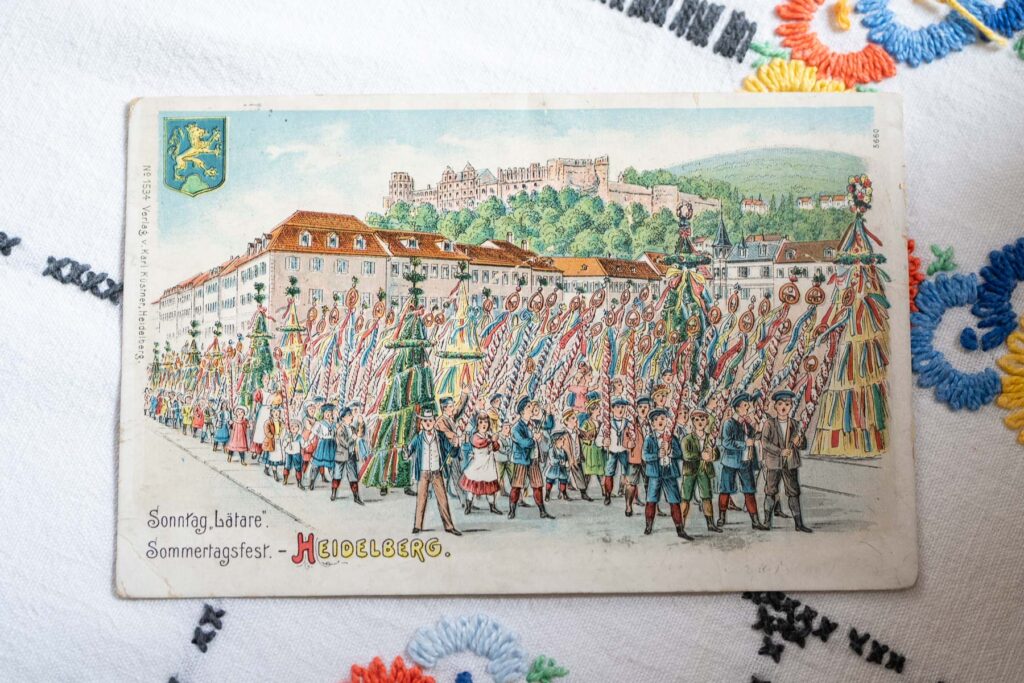

Im Frühling ziehen in der ganzen Kurpfalz Kinder mit bunten Stecken durch die Straßen, um dem Winter den Garaus zu machen. Den Sommertagszug gibt es so nirgendwo sonst in Deutschland. Was hat es mit der Tradition auf sich? Der Historiker und ehemalige Buchhändler Ludwig Schmidt-Herb hat jahrelang den Rohrbacher Sommertagszug mitorganisiert. Und über die Jahre einen ganzen Ordner voller Wissen über den Brauch gesammelt.

Herr Schmidt-Herb, wann haben Sie Ihren ersten Sommertagszug erlebt?

Ludwig Schmidt-Herb: Ich bin 1945 in Lambsheim in der Pfalz geboren. Aufgewachsen bin ich allerdings im Allgäu. In den Ferien habe ich immer meine Oma in der Pfalz besucht – und dort habe ich Stabaus miterlebt, wie das Fest dort heißt. Meine Großmutter hat dann mit uns Stabausstecken gebastelt. Das war gar nicht so einfach!

Die bunten Sommertagsstecken gehören fest zum Sommertagszug dazu. Wie sehen sie aus?

Ludwig Schmidt-Herb: Für den echten, authentischen Sommertags- und Stabausstecken braucht man den einjährigen Trieb eines Haselstrauchs. Oben drauf stecken eine Brezel und ein Ei, das ein kleiner Blumenstrauß. Ganz wichtig: Die Brezel muss „nach unne gugge“, also auf dem Kopf stehen. Um den Stock werden Girlanden aus bunten Papierstreifen gewickelt.

Welche Bedeutung haben die Stecken?

Ludwig Schmidt-Herb: Sie stehen für das Ausschlagen der Natur. Die bunten Bänder und der Buchs zeigen der Welt, dass der Frühling und das Leben nun wiederkommen. Was die Brezel und das Ei symbolisieren, dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Für mich ist aber keine wirklich schlüssig. Das Ei hat vermutlich etwas mit dem neuen Leben zu tun. Über die Brezel hat ein Forscher einmal gesagt, sie sei das einzige Gebäck, durch das die Sonne dreimal scheint (lacht).

Was gehört außer den Stecken noch zum Sommertag?

Ludwig Schmidt-Herb: Die beiden Butzen, die für den Sommer und den Winter stehen. Früher waren das verkleidete Burschen, die mancherorts miteinander kämpften. Wobei der Sommer natürlich immer gewinnt. Heute sind es Gestelle, die geschmückt werden. Der Winterbutzen besteht aus Stroh und wird mit Symbolen behängt, die den Winter ausmachen: Schlittschuhe und Handschuhe zum Beispiel. Der andere wird mit grünen Tannenzweigen geschmückt, mit Papierblüten oder bunt bemalten Eiern. In vielen Orten wird am Ende des Zugs heute außerdem ein Schneemann verbrannt.

Beim Sommertag wird also zum einen der Winter vertrieben. Was steckt noch hinter dem Brauch?

Ludwig Schmidt-Herb: Im Sommertag finden sich auch alte Heischebräuche wieder. Beim Heischen gehen die Kinder von Haus zu Haus und bitten um Gaben. Anfangs waren das Lebensmittel wie Eier und Speck, später auch Geld. Vielleicht kommt das Ei auf dem Stecken auch aus dieser Tradition. Wenn das Heischen nicht erfolgreich war, hagelte es eine Beschimpfung. Davon erzählen manche Versionen des Sommertagslieds. Dort heißt es: „Oh du alter Stockfisch, wann mer komme un du hosch nix als e trocke Stick Kuche, de Deiwel soll dich suche.“ In Rohrbach bekommen übrigens noch heute alle Kinder, die beim Umzug einen Sommertagsstecken haben, vom Stadtteilverein eine Brezel.